Carico mentale? Chi era costui? Lungi da me voler banalizzare e ridurre tutto a una questione di ruoli connotati dal genere, ma… 99 volte su 100, chi è donna, che cos’è il carico mentale lo sa. Anche se, magari, non l’ha mai sentito chiamare in questo modo, perché (come la sottoscritta) nel 2017 si è persa “la” creazione sul tema dell’illustratrice francese Emma, che è riuscita a riassumere la questione nelle due parole del titolo: Bastava chiedere (in originale, Fallait demander). [AGGIORNAMENTO: da febbraio 2020, disponibile anche in italiano grazie all’editore Laterza]

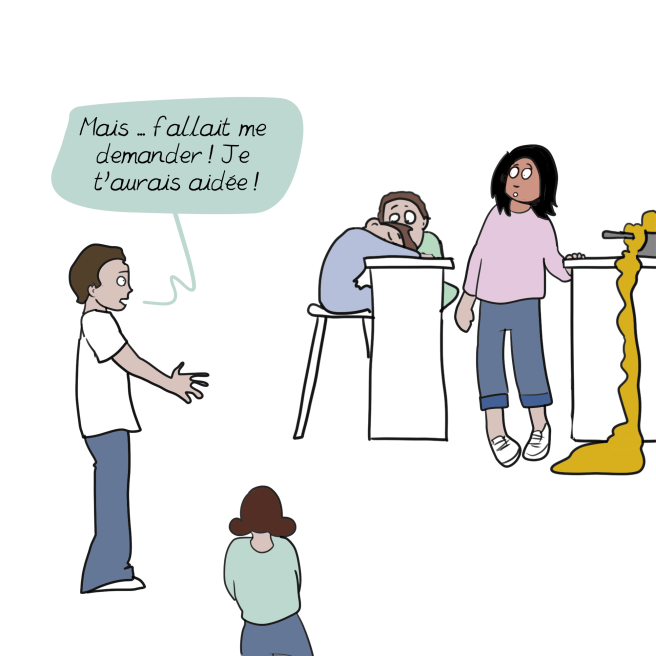

Il fumetto (ma si potrà poi chiamare “fumetto”? Qualche esperto di graphic novel si faccia avanti, se lo desidera), che in Francia ha talmente spopolato da far parlare di sé ancora oggi, inizia con la storia di una donna che ha invitato un’amica a cena; l’amica arriva proprio nel momento in cui la protagonista sta cercando di dar da mangiare ai figli e, nel frattempo, sta ultimando i preparativi per gli adulti. E’ questione di un attimo: uno dei bambini fa un po’ di storie nel prendere la pappa ed ecco che la pentola sul fuoco straborda. E il compagno della donna, che fino a quel momento era seduto sul divano intento a chiacchierare amabilmente, si alza e… la sgrida: “Ma cos’hai fatto?” E alla risposta: “Ho fatto… tutto! Ecco cos’ho fatto”, lui pensa bene di controbattere con la frase che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha pronunciato rischiando di farsi linciare e ha sentito proferire rischiando di diventare a sua volta linciatore: “Bastava chiedere, ti avrei dato una mano!”.

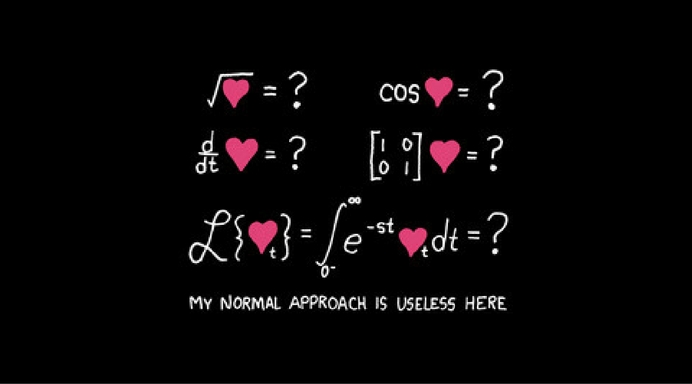

Il fatto è che non basta chiedere. Chiedere è un compito, un impegno, tanto quanto lo sono preparare la cena / ricordarsi di aggiungere l’olio alla lista della spesa / non dimenticare che la settimana prossima è il compleanno di tizio / mettere da parte dei vestiti puliti e stirati altrimenti al ritorno dalle vacanze non potremo uscire di casa se non con un pareo o una tuta da sci… Il problema che, in ultima analisi, porta alla pentola il cui contenuto, metaforicamente o meno, straborda inondando la cucina, è l’affaticamento mentale determinato dal dover tenere a mente tutta una serie di cose e, contemporaneamente, doverne fare altre. Come suggerisce Emma, le femministe (francesi, se non altro) lo chiamano carico mentale – che in francese è una locuzione tutta al femminile -, mentre psicologi e neuroscienziati non fanno distinzioni di genere e preferiscono il termine carico cognitivo, o anche l’anglicissimo mental workload.

Chiamatelo come volete: chi se ne fa carico, nella coppia o in famiglia, è, almeno tradizionalmente, la donna. Si tratta di un condizionamento culturale, tanto quanto lo sono gli stereotipi del colore (il rosa è un colore da femmine, l’azzurro da maschi), ma il problema permane anche in coppie omosessuali, in cui è soltanto uno dei due a portare il peso della maggior parte del carico mentale, e spesso sconfina anche in coppie-non-coppie, come i gruppi di coinquilini o le famiglie allargate con figli abbastanza grandicelli da poter, almeno in teoria, fare la propria parte.

Dato che leggendo il fumetto di Emma mi sono inaspettatamente riconosciuta praticamente in tutti i personaggi “sovraccaricati”, ho fatto un po’ di ricerche sull’argomento, per scoprire se il fenomeno è stato studiato in modo scientifico e se, alla luce di eventuali scoperte, sono state escogitate delle tecniche per aiutare ad alleggerire la mente di chi deve sobbarcarsi il carico mentale collettivo e, come spesso succede, paga un prezzo anche molto “fisico”, fatto di torcicolli, mal di schiena e blocchi vari.

La risposta delle neuroscienze è molto chiara: cercare di fare più cose contemporaneamente non funziona e non può funzionare, perché il nostro cervello si satura già quando gli chiediamo di fare due cose allo stesso tempo, figurarsi dover rispondere a un’email urgente mentre abbiamo messo su il soffritto di cipolle (particolarmente insidioso, chi cucina lo sa…) e intanto stiamo pianificando mentalmente le tappe della prossima vacanza. Per quanto sia uno strumento meraviglioso e dalle capacità mozzafiato, il nostro cervello non riesce a funzionare in parallelo – in questo senso, è limitato tanto quanto i computer con un sistema operativo più vecchio di due anni, che a un certo punto (anche ai Mac succede, non dopo due anni ma succede anche a loro, prima o poi) non sono più in grado di caricare una pagina internet particolarmente pesante se, nel frattempo, abbiamo chiesto a Word di cambiare il font in un documento di 5 pagine.

Tanto per usare un termine che si è ormai diffuso a macchia d’olio, contrariamente a quanto dicono le leggende metropolitane, per moltissime cose il nostro cervello non è affatto multitasking: per esempio, siamo incapaci di interagire con l’ambiente circostante – cercare le chiavi nella borsa o, per chi ne è sprovvisto come il mio ex fidanzato (attuale marito), nelle tasche/nell’automobile/nella borsa del nuoto, “ché non si sa mai” – e, contemporaneamente, riflettere su qualcosa – cosa cucinare per cena/come affrontare il cliente (o collega) che ci sta facendo dannare/interrogarsi su cosa succederà nella prossima stagione di The Expanse -. Per riflettere, infatti, i risultati ottenuti con le tecniche di imaging (come la risonanza magnetica funzionale, per esempio) dimostrano che è chiamata in causa la stessa area cerebrale, più precisamente la corteccia prefrontale laterale, che attinge dati dalla memoria. Quest’area è però sollecitata anche quando cerchiamo le chiavi! Inoltre, come se non bastasse, la ricerca delle chiavi richiede che ci sia stata una «disattivazione» del cosiddetto default mode network, in particolare del lobo temporale mediale e del precuneo (che servono a immaginare e a pensare)…

Non daremmo mai un appuntamento a due persone diverse in due luoghi diversi, lo stesso giorno alla stessa ora: sappiamo di non avere il dono dell’ubiquità, dopotutto. Allora perché chiediamo al cervello cose che non è in grado di fare?

Le soluzioni ci sono e, grossomodo, richiedono tutte di organizzare l’ordine in cui si eseguono i vari compiti, rimandandone alcuni da portare poi a termine successivamente. Attenzione però: gli esperti consigliano di annotarli su un foglio, su una app dello smartphone, su un post-it da appiccicare allo sportello del frigo, sul dorso della mano… ovunque vi risulti comodo, ma scriveteli! Oppure affidateli ad altri. Ed ecco che compare una brutta parola (purtroppo ne incontreremo altre): esternalizzazione, che se preferite può essere sostituita dall’inglese outsourcing. In sostanza: bisogna affidare questo elenco di cose-da-non-fare-proprio-adesso-immediatamente a un supporto di memoria diverso dal nostro cervello. Tenendole a mente, infatti, il problema non è risolto, perché è vero che non stiamo più chiedendo al cervello di dotarsi di un analogo del dono dell’ubiquità, ma affatichiamo a dismisura la memoria prospettica (quella delle “cose da fare nel futuro”), con il risultato che… non si risolve un bel niente.

La teoria del carico cognitivo (introdotta dallo psicologo australiano John Sweller negli anni ottanta) si spinge un po’ più nel dettaglio e suggerisce di distinguere tre tipi di carico mentale:

- carico intrinseco: le cose da fare – la spesa, l’email, la telefonata…

- carico estraneo: come sono da fare le cose – senza preavviso e in tutta fretta oppure con una scadenza ragionevole?

- carico rilevante: è una sfida intrigante oppure una noia mortale? si tratta di un compito significativo o ne farei volentieri a meno?

Questi tre aspetti si sommano: fare la lista della spesa (carico intrinseco) per la festa di compleanno del nostro partner (carico rilevante) può essere un compito importante e piacevole (soprattutto se abbiamo deciso di fargli/farle una sorpresa), ma diventa molto meno gradevole se ci siamo ridotti a farla due ore prima di avere la casa invasa dagli ospiti (carico estraneo)!

Facendo ricerche su questo tema ho così scoperto una parola orrenda ma, come capita a volte, estremamente funzionale: il concetto di ottimalismo, che a differenza del perfezionismo a cui si contrappone non è presente nel vocabolario della Treccani. Nonostante questa assenza, si tratta di una parola di cui (ab)usano psicologi positivi, esperti della produttività e compagnia cantante, perché indica l’atteggiamento probabilmente più utile da adottare per evitare il sovraccarico mentale e l’eventuale burnout – quello che ai tempi di mia nonna si chiamava “esaurimento” e che almeno mia nonna curava standosene a letto tutto il giorno facendo l’uncinetto o le parole crociate e lasciando che gli altri membri della famiglia si facessero carico del ménage familiare (e di lei).

Una persona ottimalista [oh mio dio, che orrore!] sa che a ogni compito sono associati i tre tipi di carico menzionati sopra – intrinseco, estraneo e rilevante – e sa come mediare tra i tre diversi aspetti in modo da massimizzare i positivi e minimizzare i negativi, così da riuscire a portare a termine il compito senza (troppe) difficoltà. Non si riduce a fare la spesa due ore prima dell’inizio della festa, oppure la organizza in un locale dove sarà qualcun altro a occuparsi del cibo e lei/lui potrà godersi le espressioni stupite e auspicabilmente entusiaste del partner. Oppure, se capisce di non avere il tempo di fare le cose con calma (e con il livello di accuratezza desiderato), non organizza nessuna festa a sorpresa e regala al partner un bel fine settimana (di coppia) fuoriporta.

Una persona ottimalista [argh!], in sostanza, è una persona che lascia la presa:

- si concede il diritto di essere imperfetta,

- accetta le emozioni negative come parte della vita,

- fa del proprio meglio – e questo le è sufficiente per essere orgogliosa di se stessa,

- cambia punto di vista senza necessariamente mettersi in discussione,

- assapora le proprie vittorie con umiltà.

Essere ottimalisti, in sostanza, è il modo migliore per limitare il proprio sovraccarico mentale, e con ogni probabilità una persona ottimalista conosce l’importanza dell’esternalizzazione [tre parolacce nella stessa frase! Non mi starò facendo prendere la mano?] e affida ad altri il carico meno rilevante, magari dopo aver fatto una scrematura tra tutti i punti elencati in una to-do list [e siamo a quattro…].

Scherzi a parte, mi sembrano tutti consigli forse non rivoluzionari, ma sicuramente assennati e non difficili da seguire, anche se per quanto mi riguarda sostituirei un aggettivo così cacofonico con uno più temperato, e chiamerei questi individui non perfezionisti “persone equilibrate”. Ma non lasciatevi condizionare, è un problema mio: nei confronti della scrittura, ahimè, a essere ottimalista non ho ancora imparato.